di Ranim Ibn Mehrez, Marija Colic e Celeste Loreggian 2DL

Nella giornata del 28 aprile 2025 le classi 2DL e 2FL hanno partecipato a un’uscita didattica a Ravenna, città dall’enorme valore storico e artistico, celebre per i suoi mosaici e i monumenti riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Durante la visita, accompagnati da una guida esperta, abbiamo avuto l’occasione di conoscere da vicino varie preziose eredità architettoniche dell’età tardoantica e medievale: il mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San Vitale, la Basilica di sant’Apollinare Nuovo e la tomba di Dante Alighieri.

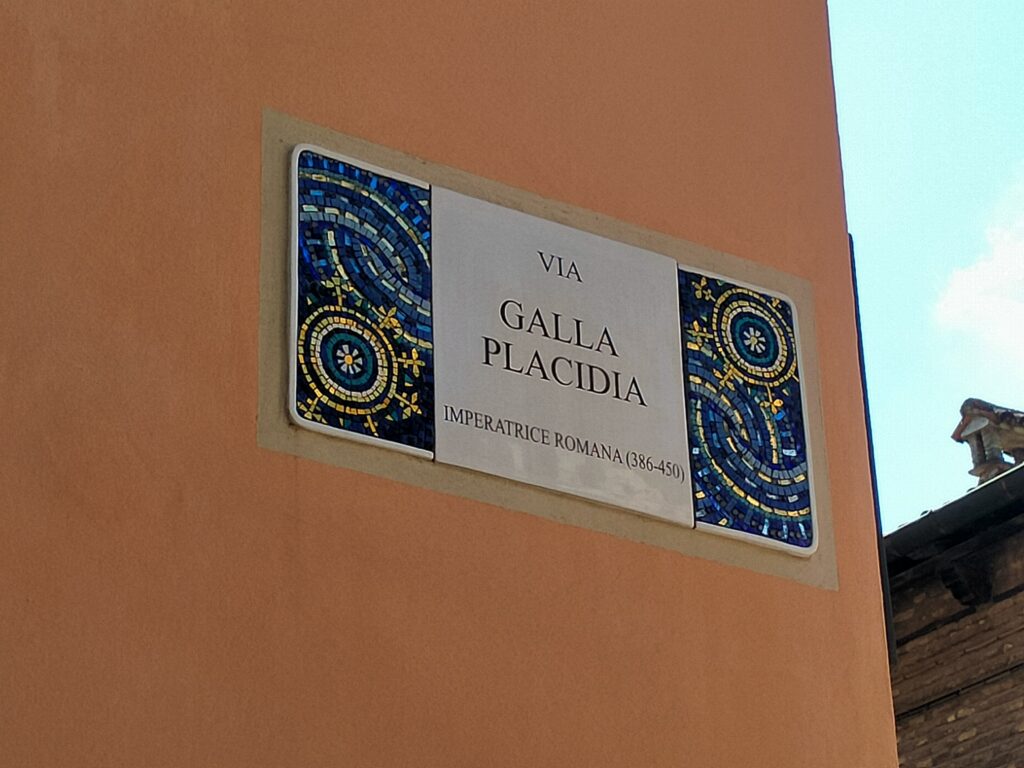

La prima tappa del nostro percorso è stato il mausoleo di Galla Placidia, un piccolo edificio esternamente semplice, ma che all’interno rivela una ricchezza decorativa sorprendente fatta quasi interamente di splendidi mosaici. La guida ci ha spiegato che fu costruito intorno alla metà del V secolo per volere di Galla Placidia, figlia dell’imperatore Teodosio e figura molto importante della storia dell’impero romano d’Occidente. Anche se non è certo che vi sia stata realmente sepolta, l’edificio porta ancora oggi il suo nome.

Entrando, siamo rimasti colpiti dai mosaici che ricoprono le pareti e la volta: un cielo blu notte, punteggiato da stelle dorate, ci ha accolti in un’atmosfera raccolta che trasmetteva un profondo senso di sacralità. Al centro della cupola spicca la croce dorata, simbolo cristiano per eccellenza, mentre nelle lunette si trovano scene come quella del Buon Pastore, ricca di dettagli e significati simbolici.

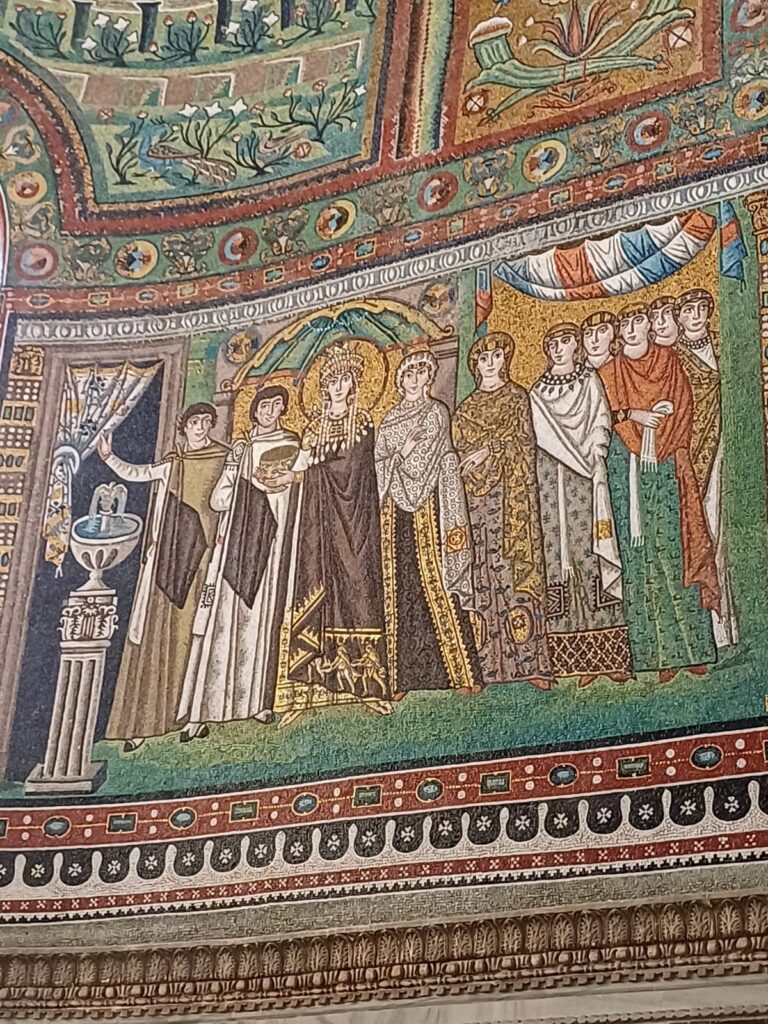

Subito dopo ci siamo recati alla Basilica di San Vitale, una delle opere più rappresentative dell’arte bizantina in Italia. La guida ci ha raccontato che fu edificata tra il 526 e il 547 d.C., in un periodo di grande fermento culturale e politico, e consacrata durante il dominio dell’imperatore Giustiniano.

L’interno ci ha immediatamente affascinati: la pianta ottagonale, l’altissimo spazio centrale e soprattutto i celebri mosaici dell’abside, che raffigurano l’imperatore Giustiniano e l’imperatrice Teodora con i loro cortei, testimoniano il legame profondo tra potere e religione nell’epoca bizantina. Abbiamo notato come i personaggi fossero rappresentati frontalmente, quasi sospesi, e ci è stato detto che questa tecnica serviva a trasmettere un senso di eternità e sacralità.

Proseguendo la nostra visita, ci siamo diretti alla tomba del padre della lingua italiana che si trova nel cuore di Ravenna, in una via dedicata proprio a lui, Dante Alighieri. L’architrave della tomba ci aiuta a riconoscere immediatamente ciò che stiamo osservando, proprio qui si trova l’iscrizione “Dantis Poetae Sepulcrum”.

All’interno della tomba, rivestita in marmo dal 1921, possiamo trovare l’arca sepolcrale che riporta incisa l’epigrafe tratta dal poeta Bernardo Canaccio:

“Iura monarchie superos Phlaegetonta lacusque / lustrando cecini fata volverunt quousque sed quia pars cessit melioribus hospita castris / actoremque suum petiit felicior astris hic claudor Dantes patriis extorris ab oris / quem genuit parvi Florentia mater amoris”

ovvero: “I diritti della monarchia, i cieli e le acque di Flegetonte visitando cantai finché volsero i miei destini mortali. Poiché però la mia anima andò ospite in luoghi migliori, ed ancor più beata raggiunse tra le stelle il suo Creatore, qui sto racchiuso, (io) Dante, esule dalla patria terra, cui generò Firenze, madre di poco amore.”

Ai piedi dell’incisione notiamo anche una ghirlanda di bronzo e argento donata dopo la Prima Guerra Mondiale, mentre al centro dell’ambiente pende una lampada accesa perpetuamente e alimentata dall’olio donato ogni anno dal Comune di Firenze come offerta in memoria del grande poeta fiorentino.

La tomba costruita nel 1321, anno della morte di Dante, si trova all’esterno della Chiesa di San Francesco e nel corso dei secoli ha subito diversi cambiamenti. Le ossa furono per molto tempo contese tra Firenze e Ravenna e per ben due secoli, tra il 1500 e il 1700, scomparvero ad opera dei monaci francescani.

I resti del poeta vennero ritrovati proprio in occasione della costruzione dell’attuale mausoleo tra il 1780 e il 1782 , successivamente esse vennero nuovamente spostate nel 1810 per poi essere riunite nella salma completa solo nel 1865, a seguito del ritrovamento di una cassetta di legno che le conteneva e che era stata precedentemente nascosta dai monaci.

Da allora le ossa dell’amato poeta sono custodite scrupolosamente dai ravennati.

Una bella iniziativa a cui purtroppo non abbiamo potuto partecipare è “l’ora che volge al disio – lettura perpetua della Divina Commedia”, evento che prosegue da settembre del 2020 e in cui ogni giorno alle ore 18 viene letto un canto della più importante opera dantesca.

La nostra passeggiata a Ravenna si è conclusa in mattinata alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, nata come luogo di culto ariano nel VI secolo d.C. Nel 505 re Teodorico la fece erigere come chiesa di culto ariano, con il nome di “Domini Nostri Jesu Christi”. Quando nel 540 la città fu conquistata dall’impero bizantino, la chiesa finì nelle mani dell’imperatore Giustiniano. Da questo momento tutti gli edifici legati ai goti e agli ariani passarono al culto cattolico. La Basilica venne riconsacrata a San Martino di Tours (difensore della fede cattolica e avversario di ogni eresia). Nella Basilica sono visibili i cambiamenti portati dall’impero bizantino, per esempio la fascia sopra gli archi che divide le navate rappresentava il culto ariano, infatti fu coperta. Nel 725 la chiesa fu danneggiata a causa di un terremoto che la fece crollare. Il nome attuale della basilica risale al IX secolo dopo che le reliquie del primo vescovo di Ravenna, Sant’Apollinare, furono portate lì. La basilica, come la maggior parte dei monumenti presenti a Ravenna, ospita dei mosaici magnifici. Questi mosaici hanno per soggetto scene della vita di Cristo e processioni di martiri e vergini.

È stata un’esperienza ricca e coinvolgente, che ci ha permesso di entrare in contatto diretto con una parte fondamentale della nostra storia e del nostro patrimonio culturale. Attraverso le parole della guida, abbiamo potuto immaginare la vita, le credenze e le aspirazioni di un’epoca lontana che ancora vive grazie alle meravigliose testimonianze artistiche conservate a Ravenna che la città continua a proteggere e ad offrire agli sguardi ammirati dei suoi tanti visitatori.